So bunt kann Kosmos ![]()

in hoher Auflösung auf AstroBin

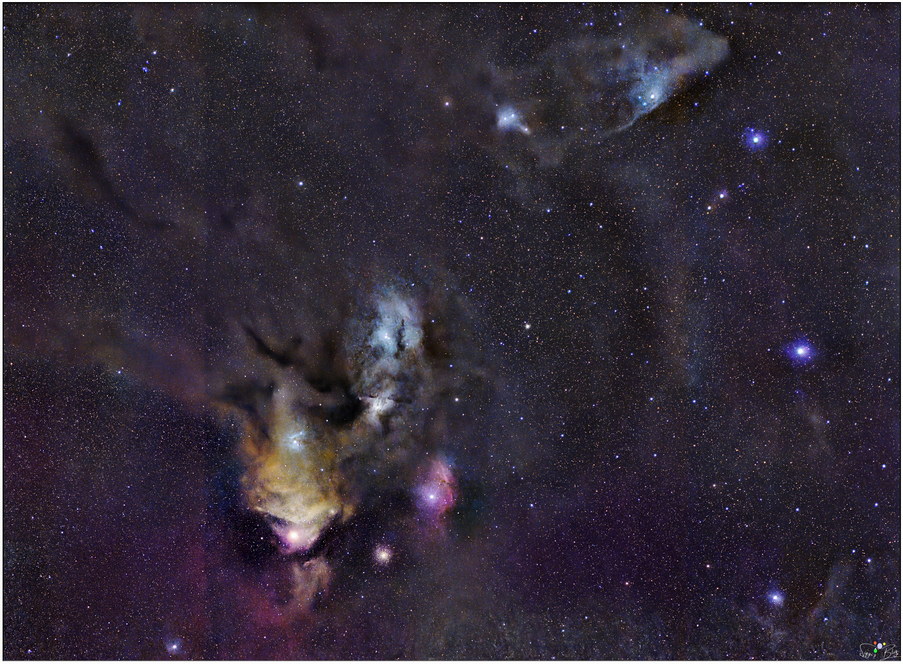

Um den Stern Antares, der im Sommer tief im Süden über unseren Himmel zieht, ist wohl die farbenprächtigste Region des Sternenhimmels.

Man findet die Region auch recht einfach: In Sommernächten der helle orange Stern im Süden rechts davon sieht man 3 hellere Sterne. Recht unverwechselbar.

Gleich links davon befindet sich übrigens das Zentrum unsere Galaxie, von wo sich dann die Milchstraße aus über unseren Sommerhimmel zieht.

Unten der orange, helle Stern Antares, ein riesiger Stern (Er würde bis zur Marsbahn reichen, in unser Sonnensystem gesetzt) beleuchtet hier den vielen Staub.

Selbst rechts der Kugelsternhaufen M4 ist noch deutlich zu orange, dessen Licht ja auch durch den Staub verändert wird.

Weiter rechts regt der helle Stern Alniyat I Wasserstoff zu seinem roten Leuchten an.

Wer keine astromodifzierte Kamera hat, kann versuchen, hier selektiv die Farbsättigung des roten Lichts anzuheben, denn dann fehlen 2/3 der Intensität.

Oberhalb die Blaue Region ist der Namensgebende Stern rho-Oph, ein Mehrfachsternsytem. Das Licht der drei Sterne des rho-OPH wird zu uns reflektiert in den üblichen blauen Farben.

Ganz oben rechts sind weitere große Reflexionsnebel, der blaue Pferdekopf

Nach links Richtung Milchstraßenzentrum ziehen sich jede Menge kalter Staub.

Kamera: OM-5 Modifiziert, Olympus mFT75/2 Objektiv 110 Bilder bei ISO800 und F/2 nachgeführt mit dem StarAdventurer.

Kategorie: DeepSky

DeepSky – Objekte außerhalb unseres Sonnensystems

Praesepe / Bienenkorb Sternhaufen – M44

Zwischen dem Sternbild Zwilling und Löwe wurde das unscheinbare Sternbild des Krebs gesetzt. Kaum ein Stern über mag +4 – aber im Zentrum sitzt ein wirklich schöner offener Sternhaufen, der ca. vor 500 Mio Jahren entstanden ist: Messier 44 oder kurz M44

in hoher Auflösung auf AstroBin

Er war schon im Altertum bekannt, kann man ihn in dunklen Nächten auch mit freiem Auge gerade noch ausmachen. Mit eine Fernglas erblickt man schon zig hellere Sterne, an die 100 im Fernrohr.

M44 liegt sehr Nahe der Ekliptik, daher wandern hier immer wieder Mond und Planeten vorbei, wie der Mars Anfang Mai 2025.

M44 liegt ziemlich genau zwischen Castor/Pollux und dem Regulus – dem Hauptstern des Sternbild Löwe.

Oberhalb und unterhalb sind zwei hellere Sterne:

Der Nördliche und Südliche Esel (Asellus Borealis und Australis)- daher ist M44 auch als Praesepe bekannt: (Futter) Krippe.

Andere sehen in den vielen Sternen Bienen im Bienenkorb (Beehive).

Mit um die 620 Lichtjahren Abstand ist er nach den Plejaden (M45) der 2 nächste Sternhaufen.

In etwa 1000 Sterne gesamt sind hier entstanden.

Das Schimmern des Sternhaufen diente Bauern auch als kurzfrist Wettervorhersage, denn aufkommende hohe dünne Wolken, die aufziehendes feuchtes Wetter ankündigen lassen sie verschwinden.

Hier stört auch kaum mehr ein Staub der dichteren Milchstraße, so können wir im Hintergrund bereits einiges an Galaxien ausmachen, die bereits 200 – 800 Mio Lichtjahre weit weg sind.

Einige der fernen Galaxien konnte ich noch nicht zuordnen, aber zu Einigen hatte ich auch Entfernungen gefunden:

NGC 2624 181 Mio LJ

NGC 2643/IC2390 ca 212 Mio LJ

NGC 2647 ca 736 Mio LJ

IC 2388 ca. 430 Mio LJ

PGC24400 205 Mio LJ

PGC24284 215 Mio LJ

PGC2800946 216 Mio LJ

PGC1591848 438 Mio LJ

An unserem Himmel nimmt der Sternhaufen fast 1,5 Grad am Himmel ein.

Lacerta „Newton ohne Namen“ 200/800 mit Starizona Nexus 0,75x Reducer. 110 Bilder zu 2 Minuten belichtet bei ISO 800.

Markariansche Kette

Etwas oberhalb M87, der Galaxie wo das erste Bild eines Schwarzen Lochs entstanden ist, findet man eine große geschwungene Galaxienanordnung, die nach ihrem Erforscher „Markariansche Kette“ genannt wird:

in hoher Auflösung auf AstroBin

Es sind ja gewaltige Massen, die da teilweise recht nahe stehen.

Über den Augen der kleine blau „Strich“ ist IC3355, eine Zwerggalaxie, die uns sogar recht Nahe steht mit um die 15 Mio Lichtjahren.

Bildmitte rechts gegen den Rand eine wunderschöne Balkenspiralgalaxie: NGC4413

Die Hautgalaxien stehen hier ja um die 52 Mio Lichtjahre weit weg, die Ausdehnung der Kette ist 1,5 Grad an unserem Himmel, also 3x die Größe des Vollmond.

Lacerta Fotonewton 200/800, Starizona Nexus 0,75x (600mm/F/3)

OM-5 mod. 80x 2 Minuten bei ISO 800

Rosetten Nebel

Größer auf AstroBin

Er befindet sich in 4940 Lichtjahre von uns, etwas links des Orion, im unscheinbaren Sternbild Einhorn (Moncerus).

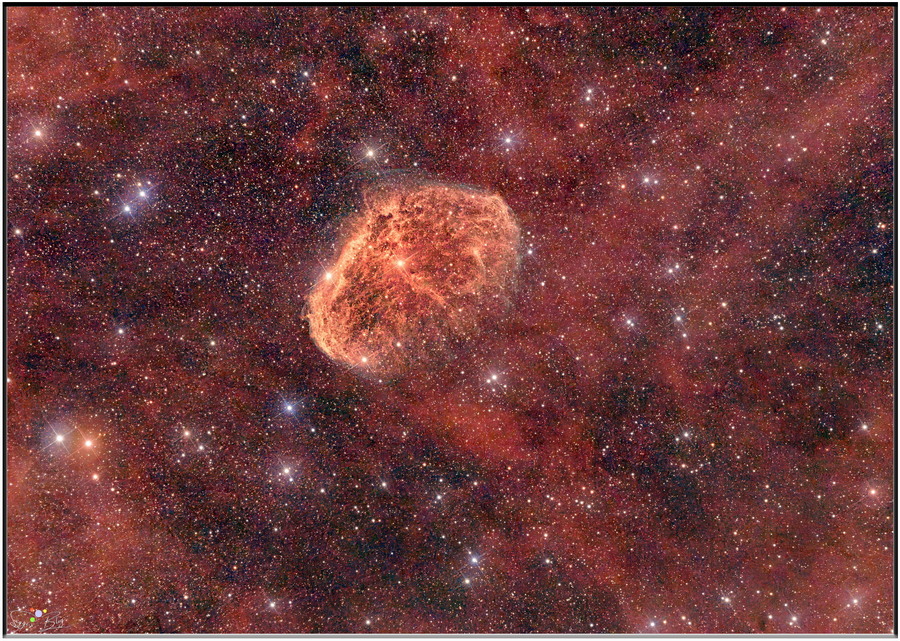

(Mond) Sichelnebel – NGC6888

Eine größere Version in 66% Originalgröße hab ich gerade auf AstroBin geladen:

https://astrob.in/i3uz69/0/

Er befindet sich inmitten der Milchstraße im Sternbild Schwan: Es ist ein sogenannter Wolf-Rayet Stern, mittlerweile kennt man schon eine Hundertschaft. Vor ein paar Jahre nur unter 200.

Das sind extrem massereiche Stern, mit bis zu 250 Sonnenmassen, die dann periodisch große Gasmengen ihrer Hülle ausschleudern. Kohlenstoffschwaden verdunkeln da immer wieder Bereiche und starke Winde ergeben dann diese Schalenartigen Strukturen.

Dieser helle Stern, fast im Zentrum des Nebel ist die Quelle: HD192163, als WR136 im Wolf-Rayet Sternen Katalog.

Sogar einer der Hellsten Vertreter, mit der 600 000 fachen Helligkeit der Sonne und hat dabei nur mehr etwa 21 an Sonnenmassen, die da übriggeblieben sind. Die Temperatur von 55 000 Grad produziert den hohen UV Lichtanteil, der dann die Atome wie Sauerstoff und Wasserstoff zum Leuchten anregt.

Von uns ist er 4700 Lichtjahre weit weg, der Durchmesser ist 25 Lichtjahre.

Teleskop: Lacerta „Newton ohne Namen“ 800/200, Lacerta L-DualBand30 Filter, Fotoapparat Olympus E-PL6 modifiziert. 70x 4minuten belichtet bei ISO1250

Ausgearbeitet mit PixInsight

Weihnachtsbaum Sternhaufen

NGC2264 im Sternbild Einhorn (Monocerus)

(Technische Daten und bis 2/3 Originalauflösung auf AstroBin)

Links des Orion gibt es eine große Sternaggregation OB1, dessen Hauptteil der Weihnachtsbaumhaufen ist. Natürlich immer wieder gerne zu Weihnachten gezeigt:

Bislang hatte ich ihn nur einmal fotografiert, nämlich im Dezember 2016. Damals sind sich auch nur 12 Belichtungen mit 4 Minuten gewesen. Nicht wirklich viel, aber zum Glück ist er relativ hell, zumindest für unsere Fotoapparate.

Mit eigenen Augen können wir gerade mal den einen hellen Stern (15 Mon/S Mon / HR2456) sehen, der im Sternbild des Einhorn (Monocerus/Mon) das Horn symbolisiert. Aber auch nur in einer dunklen Nacht, da seine Helligkeit nur bei mag 4.65 liegt.

Das ganze ist ein relativ nur wenige Millionen Jahre altes Sternentstehungsgebiet in 2400 Lichtjahren Entfernung. Die heißen blauen Sterne regen den Wasserstoff zum charakteristischen rotem Leuchten an. Die blauen Bereiche unten sind Reflexionsnebel, die das Licht zu uns zurückwerfen. Die Größe an unserem Himmel ist mit 40′ (Bogenminuten) etwas größer als der Mond mit 30′.

Der hellste Stern hier S Mon hat die 80.000 fache Leuchtkraft der Sonnen und ist einer der heißesten und schwersten Sterne in unserer Galaxie. Der obere Teil ist als Konusnebel, LDN1607 bekannt, eine dunkle Staubsäule oberhalb, die hier alleine 7 Lichtjahre lang ist.

An unserem Himmel steht das ganze übrigens nahezu auf dem Kopf, also auf diesem Bild ist Oben Richtung Süden:

Rosetten Nebel bis Weihnachtsbaum Sternhaufen (135mm)

Entdeckt hatte ihn William Herschel am 26. Dezember 1785.

Über die Jahre wurden aber auch die Möglichkeiten der Bildbearbeitung auf ein neues Niveau gehoben, auch meine Fähigkeiten sie zu nutzen stiegen etwas.

Besonders die letzten paar Jahre brachten einen gewaltigen Fortschritt: Trainierte Neuronale Netzwerke, wie Sterne entfernen (StarNet++ oder StarXterminator) den Hintergrund zu ebnen (graXpert) oder schärfen durch blurXterminator. Sie alle ermöglichten jetzt auch dem fortgeschrittenen Astrofotografen, relativ einfach und schnell essentielle Bildbearbeitungsschritte zu setzen. Jeder einzelne Schritt hatte selbst den absoluten Pro’s davor stundenlange Arbeit beschert. Anfang Dezember 2023 wurde dann noch eine Version 2 / AI4 des mittlerweile legendären blurXterminator ausgeliefert, dass jetzt auch die verzogenen Sterne gegen den Bildrand repariert…

Also war Zeit für eine Neue Version….

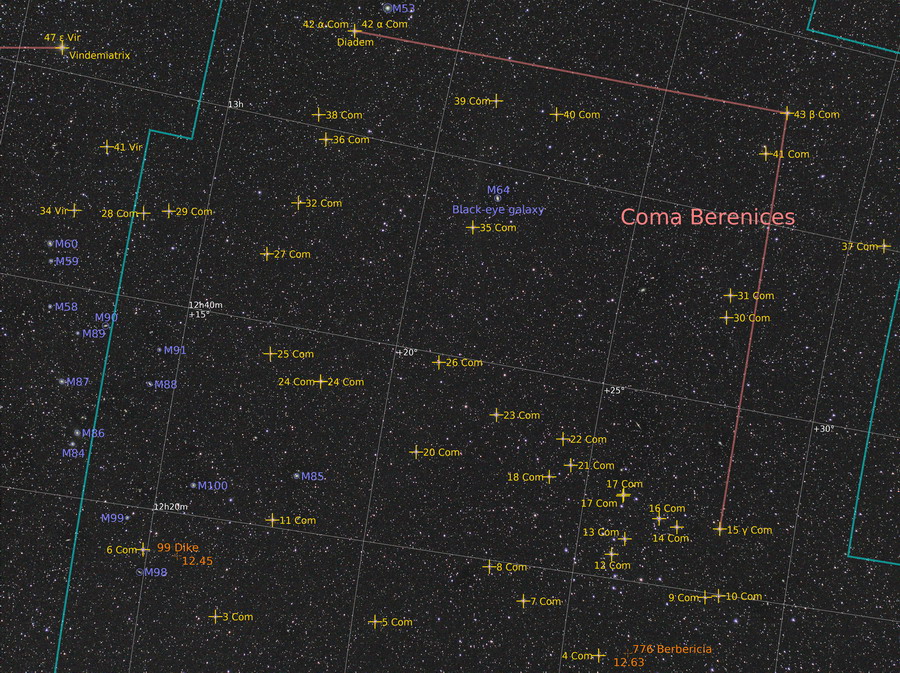

Haar der Berenike – Coma Berenices – COM

Das Sternbild ist ein recht unscheinbares Frühlingssternbild, zischen Sternbild Löwe, Bärenhüter (Boo) und Großer Wagen/Große Bärin, oberhalb des Sternbild Jungfrau.

3 Hauptsterne und der Größere aber auch schwächere offene Sternhaufen Mel 111 sind aber bei dunklem Himmel auszumachen:

Ca 90 Grad verdreht ein tief belichtetes Bild des Sternbild:

in hoher Auflösung auf AstroBin

Bei den Vergrößerungen von Fernrohren verliert der Coma Sternhaufen (MEL111) schnell an Attraktivität, zu weit sind die Abstände.

Das Bildfeld hier ist um 90 Grad gedreht als quer statt Hochformat und man sieht ihn unten rechts die vielen hellen Sterne.

Geübte erkennen links im Bild den Virgosuperhaufen und die Markarjansche Kette mit seinen 200 Galaxien. Sie beherbergen auch M87 – die Galaxie wo vor kurzen dieses ikonische Bild eines Schwarzen Loch gemacht wurde.

Links neben Alpha- Com (42 COM) dem Hauptstern Diadem, gibt es zwei der weitest entfernten Kuglsternhaufen: M53 und NGC5053, wovon letzter sehr lose ist:

in hoher Auflösung auf AstroBin

Etwas oberhalb von MEL111 findet ihr in Schräglage die berühmte Nadelgalaxie in der Bildmitte oberen Viertel diese Größere Galaxie ist unter dem Namen „Schwarzes Auge“ (M64) bekannt.

Interessant ist dieser Bereich hinunter Richtung Sternbild Jungfrau (Vir/Virgo) (der helle Stern links oben ist bereist ein Stern im der Jungfrau) deshalb, weil sich hier der Coma und Virgohaufen mit dem Virgo Superhaufen befindet. Hier stehen an die 2000 Galaxien von 65 Mio Lichtjahren bis 250 Mio Lichtjahren. Unsere Milchstraße in der Lokalen Gruppe gehören zu diesem Gravitativ gebundenen Galaxienstrom.

Nahe des Sterns ß-COM, in der Ecke des Sternbildes, befindet sich der Galaktische Norden. Wir blicken Senkrecht der Milchstraße hinaus und so stört praktisch kaum Staub und Sterne die Sicht in die Tiefen des Weltraum.

In unmittelbarer Nähe findet man den Galaxienclusters Abell 1656, auch Coma B um NGC 4889 genannt. So findet man auf diesem Bild eine große Anzahl an Galaxien im Hintergrund:

in hoher Auflösung auf AstroBin

Oberhalb von MEL111 gibt es eine weiter Ansammlung von Galaxien rund um NGC4274:

in hoher Auflösung auf AstroBin

Neben den vielen kleinen gibt es auch ein paar Große. Die hatte ich zu Beginn meiner Astrofotoversuche gemacht und bedürfen noch starken Verbesserungen.

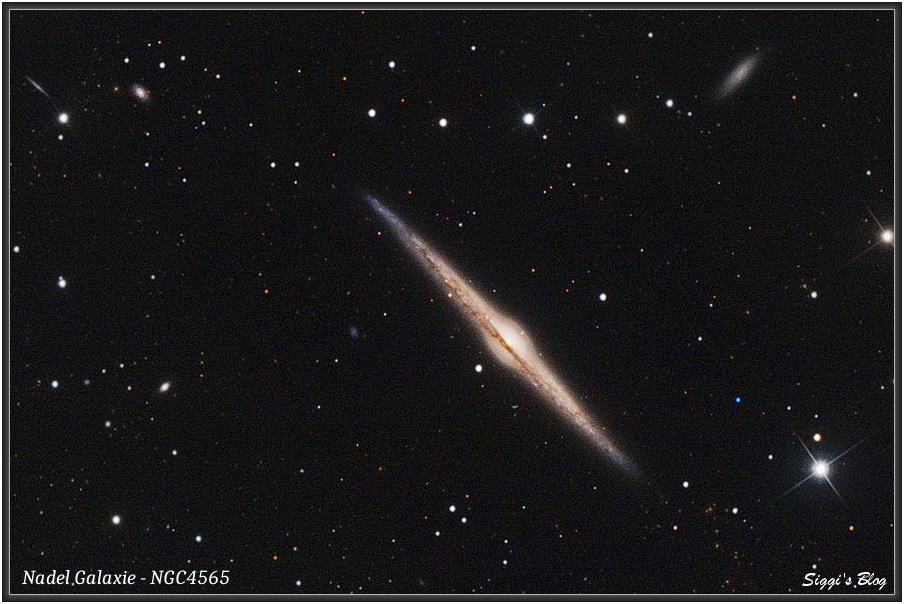

Ein der schönsten Galaxien in Kantenlage: Die Haarnadelgalaxie ( NGC4565)

in hoher Auflösung auf AstroBin

M64, die „Schwarzes Auge“ Galaxie (Black eyed). Eine Dunkelwolke nördlich des Zentrums verdeckt hier Teile des hellen „Bulg“

Der hellste Vertreter der COM Galaxiengruppe ist NGC4725, gleich in der Nähe der Haarnadelgalaxie (NGC4565)

in hoher Auflösung auf AstroBin

An der Grenze zum Sternbild Jungfrau findet man auch die Silberstreif Galaxie – NGC 4216

in hoher Auflösung auf AstroBin

Dem Orion Nebel ins Zentrum geblickt

Wer schon mal ohne Hilfsmittel versucht hat, den Orion Nebel zu sehen, der kann an dunklerem Himmel unterhalb der 3 Gürtelsterne das sogenannte Schwertgehänge und kann da ein schwaches „Sternchen“ (mag +4,5) entdecken.

Wer ein Fernglas oder Teleobjektiv zur Hand nimmt, der wird 4 Sterne erkennen. Die sogenannten Trapez Sterne (wegen der Anordnung).

Sie laufen unter dem Namen Theta1 Orionis = θ1 Ori

Theta2 ist der Erste der hellen 3 Sterne links hinter der Schockfront.

Zum Trapez: Von den 4 Sternen Theta1 C / A / B / E ist optisch schon leicht erkennbar C am hellsten. Mit 40 Sonnenmassen ist er ein sehr massereicher Stern und mit 50.000 Grad sehr heiß. Sogar der heißeste Stern, den wir mit freiem Auge sehen können. Er leuchtet 200.000 fach heller als unsere Sonne. Seine großteils harte UV-Strahlung regt das Gas des Orion zum Leuchten an. Ohne ihn würde wir hier kaum etwas sehen.

Das rote Licht ist wie immer der Wasserstoff, Sauerstoff in Blau ist kaum vorhanden, sondern kommt vom reflektiertem Sternenlicht (Reflexionsnebel).

Die Sterne des Trapez sind vor 1 – 2,5 Mio. Jahren aus der Gaswolke entstanden und füllen hier in etwa einen Raum von der Größe unseres Sonnensystems. Es sind nicht nur 4 Sterne, sondern sehr komplizierte Mehrfachsternsysteme. Selbst auf diesem 13 Sekunden Bild sind 2 weitere (E & F) zu erkennen.

Der Strahlungsdruck hat regelrecht eine Höhle in den Nebel frei geblasen. Man sieht die Schockfront (S) links. Dabei wurde weiteres Gas destabilisiert was zu größeren dichteren Massenansammlungen führt. Die Vorstufen sind sogenannte Protoplanetare Scheiben (P) die man hier zahlreich sieht. Hier entstehen gerade neue Sterne und Planetensysteme.

Hier das gesamte Feld

Hier in Groß auf AstroBin

So viele Sterne man im Orion Nebel auch sehen mag, im Laufe der Zeit sind hier über 3000 Sterne entstanden. Die weitaus meisten sind hinter oder im Nebel versteckt, der aber das sichtbare Licht verschluckt.

Diese Sterne kann man aber im infraroten Licht sichtbar machen, ein paar selbst mit im kurzwelligen IR das CMOS Sensoren unsere Kameras auch zeigen, wenn man den Filter vor dem Sensor entfernt.

So habe ich einen Monat später (auch bei Vollmond, da kann man ja üblicherweise auch nichts ausrichten am stark aufgehellten Sternenhimmel) mal versucht, was meine Klarglasmodifizierte E-PL6 Kamera da sehen kann. Es wurde durch ein IR Filter belichtet, das nur Licht über 742nm durch lässt. Belichtet hatte ich bei F/4 30 Sekunden bei ISO1000.

Hier in Groß auf AstroBin

In rot, die Sterne, die ich nur im IR Bild gefunden hatte.

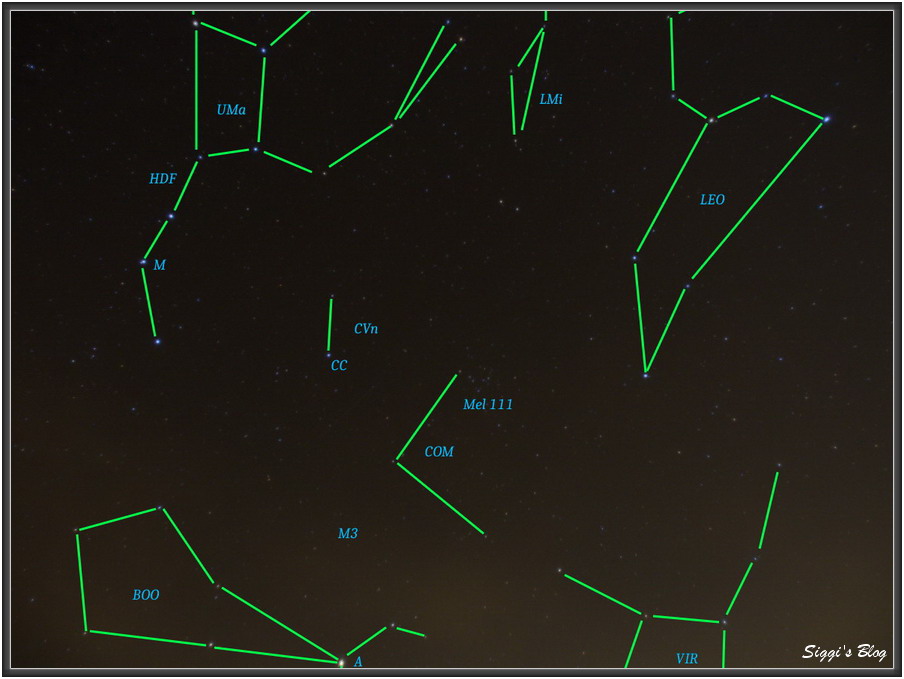

Frühlingssternhimmel: LEO-COM-UMa

Während die Wintersternbilder langsam im Westen verschwinden, steigt das Sternbild des Löwen (Leo) Anfang März an seinen höchsten Stand.

Auch der Große Wagen / Große Bärin steht dann in Opposition mit der Sonne. Hoch am Himmel bei dunkler Nacht kann man den ganzen Körper und Pfoten der Bärin sehen. (UMa)

Wer die Deichsel des großen Wagens geschwungen nach unten folgt wird beim sehr hellen Stern Arktur landen. Der Hauptstern des Sternbildes Bärenhüter (Bootes/Boo). Relativ zu den anderen Sternen der Milchstraße hat er eine hohe Geschwindigkeit, er dürfte also von außerhalb der Milchstraße aus einer Begleitgalaxie stammen und nur zum Besuch hier durchfliegen.

Er ist ein Riesenstern, der bereits Helium zu Kohlenstoff und Sauerstoff verbrennt. Er ist der 3. hellste Stern am Sternenhimmel und auch das älteste, den wir mit eigenen Augen sehen können.

Wer dann weiter hinunter geht (hier nicht mehr im Bild) wird auf einen helleren Stern treffen: Spica im Sternbild der Jungfrau.

Zwischen Sternbild Löwe und und dem Arktur ist ein schwaches Sternbild: Coma Berenices – „Haar der Berenice“ (Com) In dunklen Nächten erkennt man den Coma Sternhaufen mit freiem Auge.

Die Freie Sicht abseits der Milchstraße macht einen ungetrübten Blick in die Tiefen des Weltraums möglich. So ist eine Galaxienansammlung von über 1000 in einer Entfernung von fat 500 Mio Lichtjahren unterhalb zu finden. Noch mehr Richtung Sternbild Jungfrau sind weitere Galaxien in dem 40-65 Mio LJ entfernten Virgo (Jungfrauen) Haufen zu finden.

Unsere eigene Galaxiengruppe gehört dem „Virgo Superhaufen“ an.

CVn – Canes Venatici, das Sternbild der Jagdhunde beherbergt u.a. die Sonnenblumengalaxie (M63) und die bekannte Strudel Galaxie M51

Den helleren Stern Cor Caroli kann man rechts der Deichsel finden auf den Weg zum Denebola, der den Schwanz des Löwen bildet.

Rund um die zwei Hauptsterne des Sternbild Jagdhunde:

in Groß auf Astrobin

Im unteren Teil, 1/3 auf dem Weg zum Arktur gehört noch der große Kugelsternhaufen M 3 dazu:

in Groß auf Astrobin

M51:

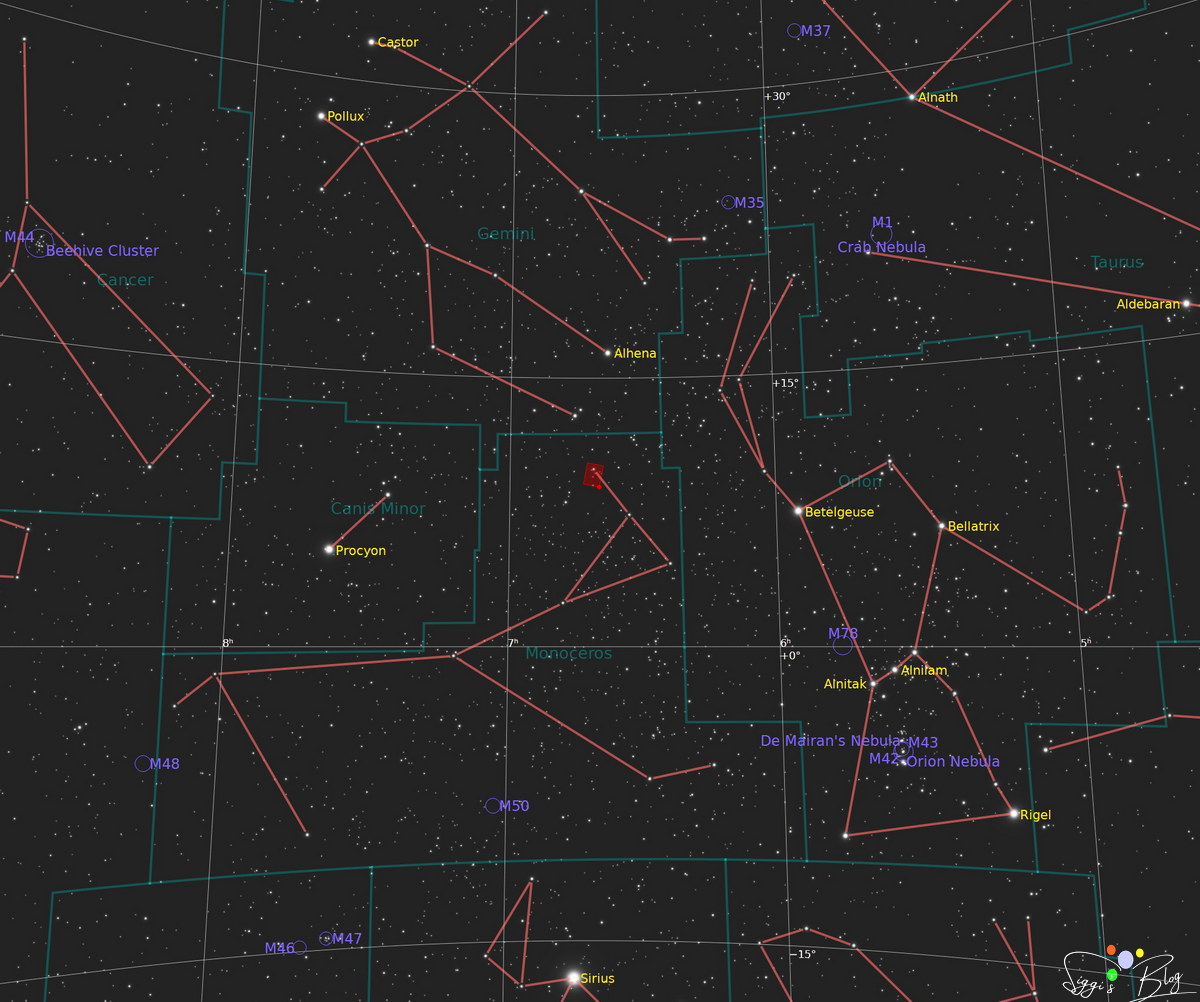

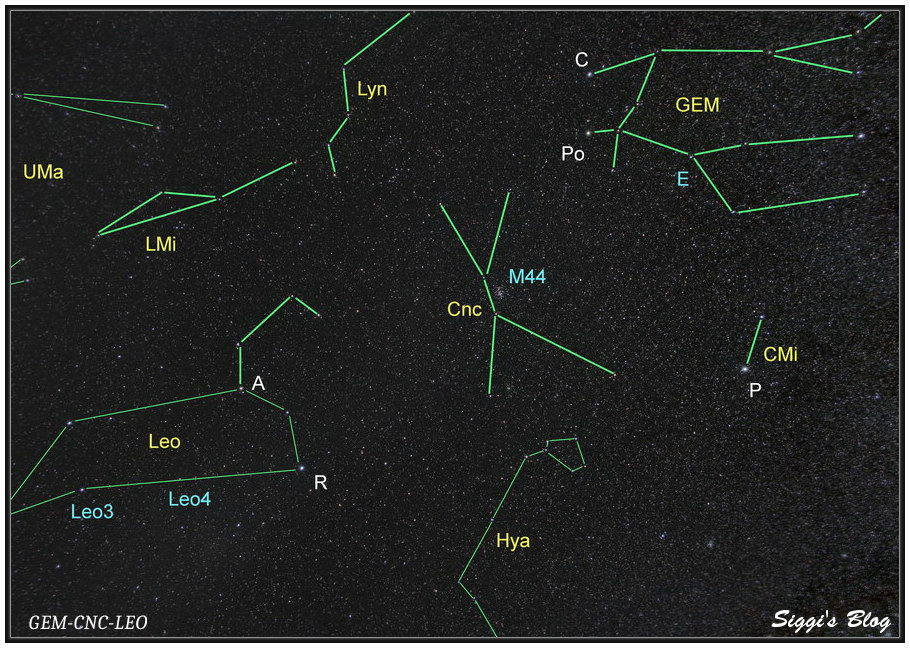

Wintersternhimmel: GEM-CNC-LEO

Der Bereich links des Orion. Im Februar wandert der Orion schon Richtung Westen, Das Sternbild Krebs (Cnc, Cancer) ist in Opposition mit der Sonne. Das Sternbild des Krebs ist recht unscheinbar, aber an einem dunkleren Himmel kann man den schönen Sternhaufen M44 erkennen. Auch unter dem Namen Praesepe (Krippe) oder (winterlicher) Bienenkorbhaufen bekannt:

in hoher Auflösung auf AstroBin

Anfang März ist dann schon das große Sternbild des Löwe (Leo) in Opposition mit der Sonnen. Also der höchste Stand im Jahr und beste Sichbarkeit.

Links des Orion der helle einsame Stern ist Prokyon im Sternbild kleiner Hund (CMi) oberhalb die zwei bekannten hellen Sterne in den Zwillingen (Gemini/Gem) – Castor und Pollux. Hier findet man den hellen aber kleinen Eskimonebel.