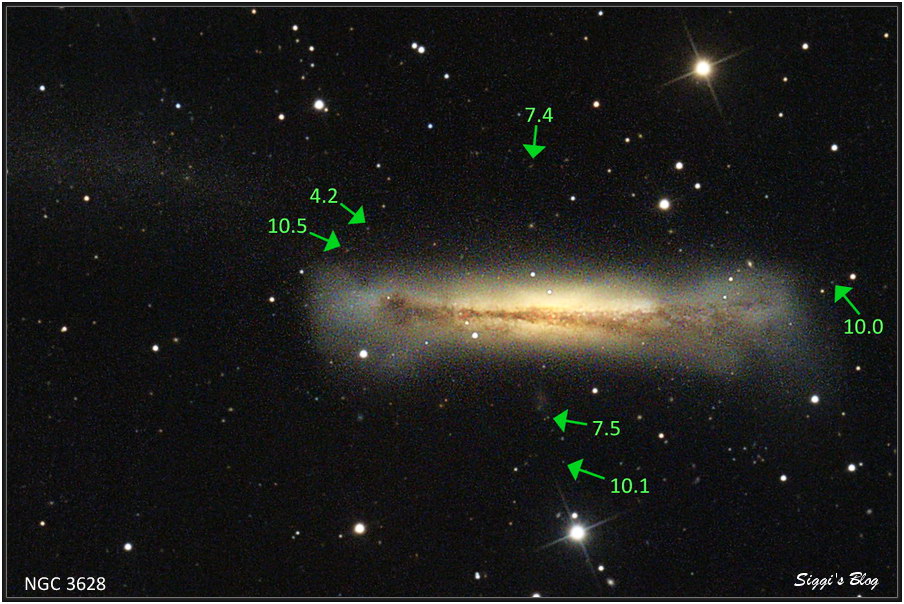

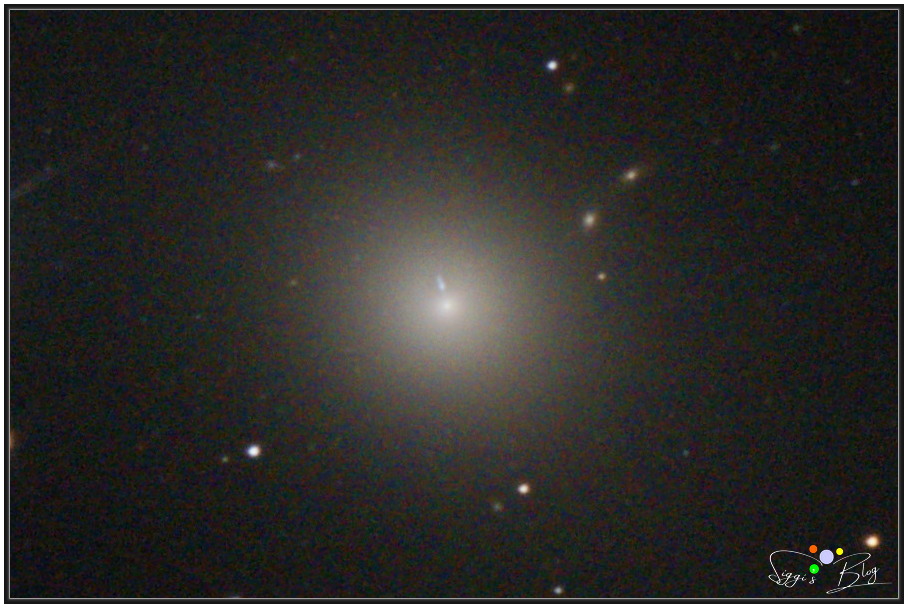

1979 wurde bei den zwei Sternen in der Bildmitte anhand der Rotverschiebung herausgefunden, dass sie 9 Milliarden Lichtjahre weit weg sein müssen. Es können also nur Quasare sein. Bei genaueren Messungen stellte man fest: Sie scheinen gleiche Eigenschaften und Helligkeitsschwankungen zu haben. An sich sehr sehr unwahrscheinlich. Eine Erklärung war in Form einer Doppelabbildung des selben Objekts durch eine Gravitationslinse schnell gefunden. Das es so etwas geben muss war eine der Konsequenzen der Theorie über die Raumkrümmung an massereichen Objekten, die Albert Einstein 1915 postulierte.

Das war also das erste Objekt, dass man durch einen solchen Effekt sehen konnte. Zwischenzeitlich weiß man, dass in 4 Mrd LJ eine massereiche Galaxie steht, die diesen Effekt auslöst.

Im Laufe der Zeit verfeinerte man die Messungen und man stellte doch Abweichungen fest. Allerdings fand man heraus, dass diese eine Schwankung bei der Komponente A nach 417 Tagen bei Komponente B nachweisbar sind. Des Rätsels Lösung: Der Lichtweg des zweiten Abbildes ist 1,1 LJ länger.

Bei zwei Beobachtungen 2000 und 2001 wurde das dann bestätigt.

Es gibt aber auch noch extra Helligkeitsschwankungen an der B Komponente, was durch eine Planeten in der 4 Mrd LJ entfernten Gravitationslinsengalaxie hervorgerufen werden könnte. Es wäre dann der weitest entfernte Planet den man nachweisen konnte.

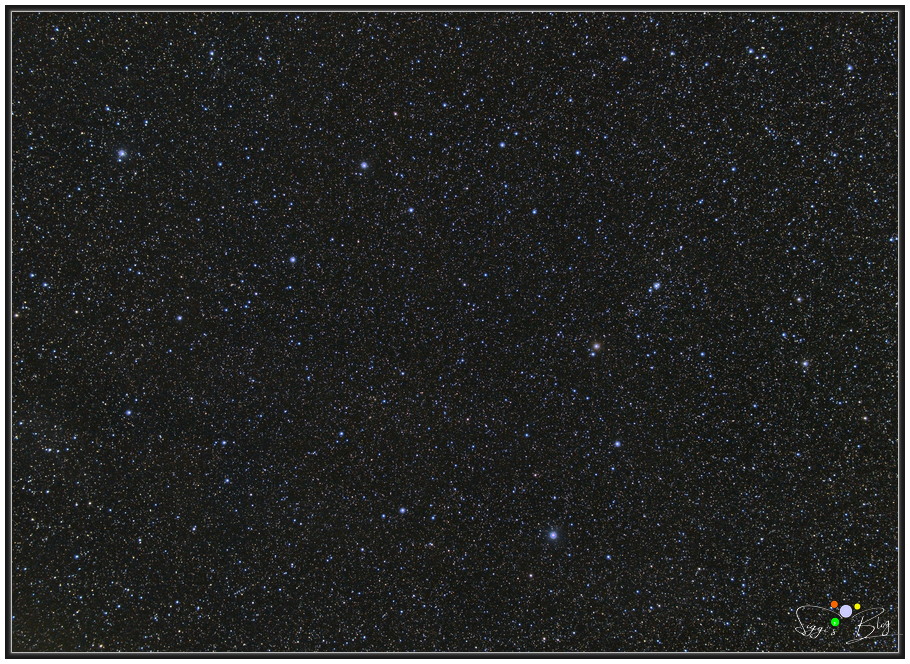

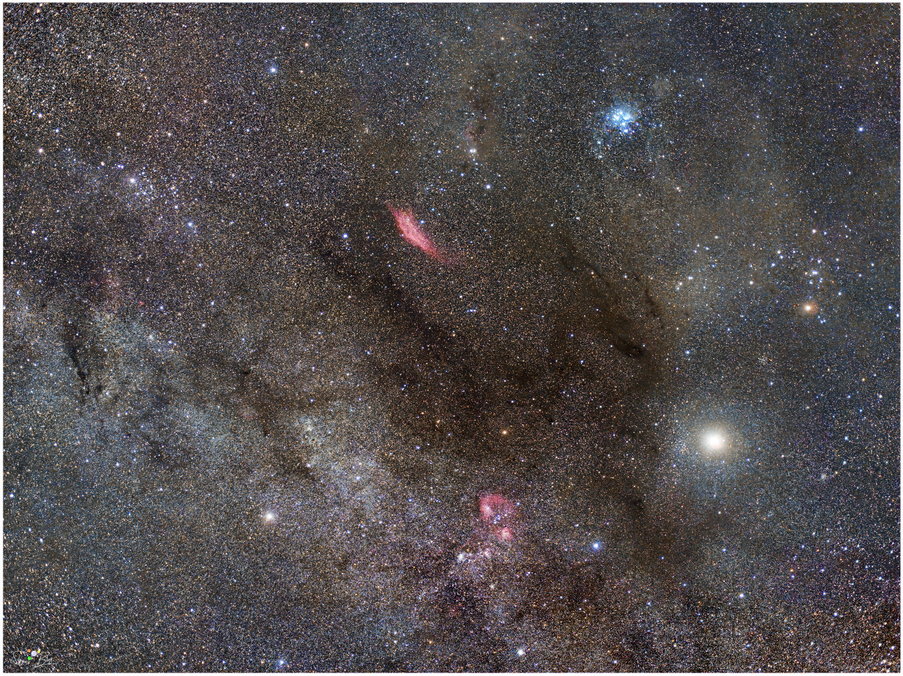

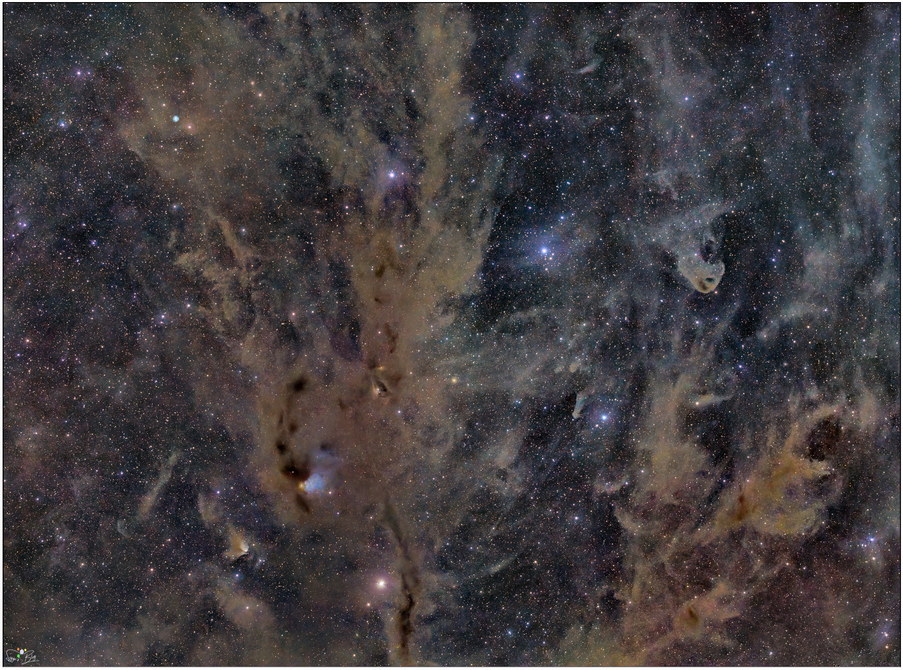

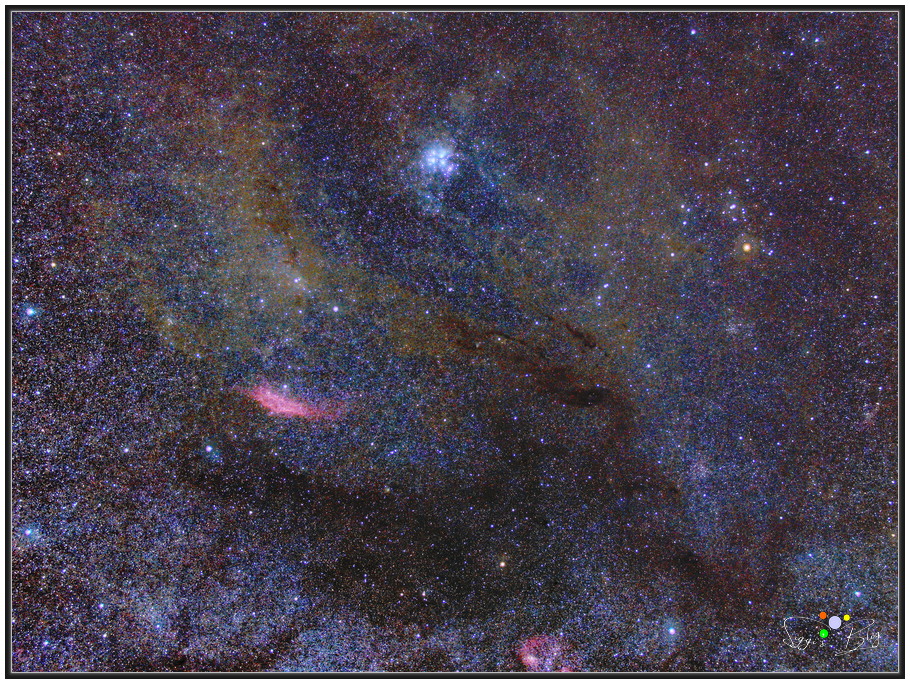

Die Helligkeit beider Komponenten liegt bei +16,5 und +16,7 mag. Der Abstand ist mit 6 Winkelsekunden doch recht groß. Die Galaxie die den Gravitationslinseneffekt auslöst hat mag +21,9. Das liegt etwas außerhalb meiner Reichweite.

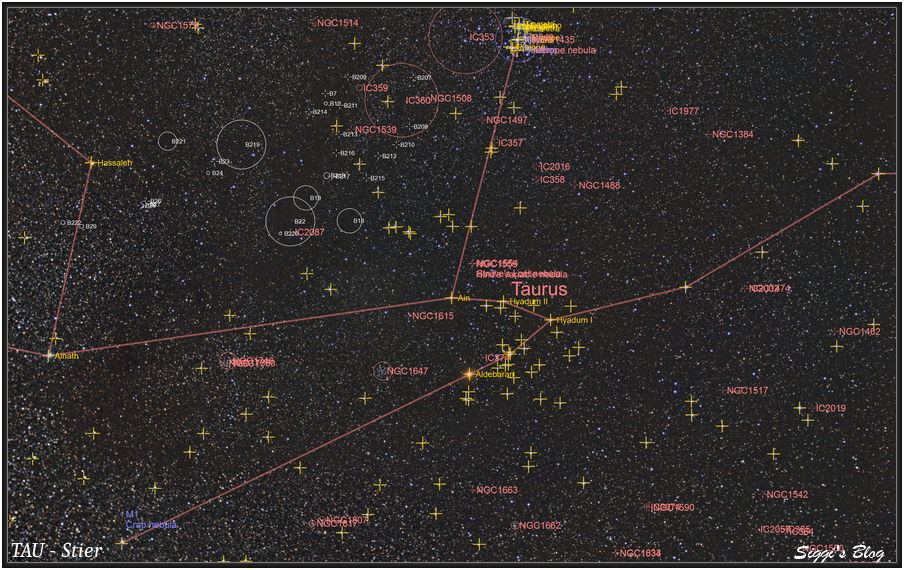

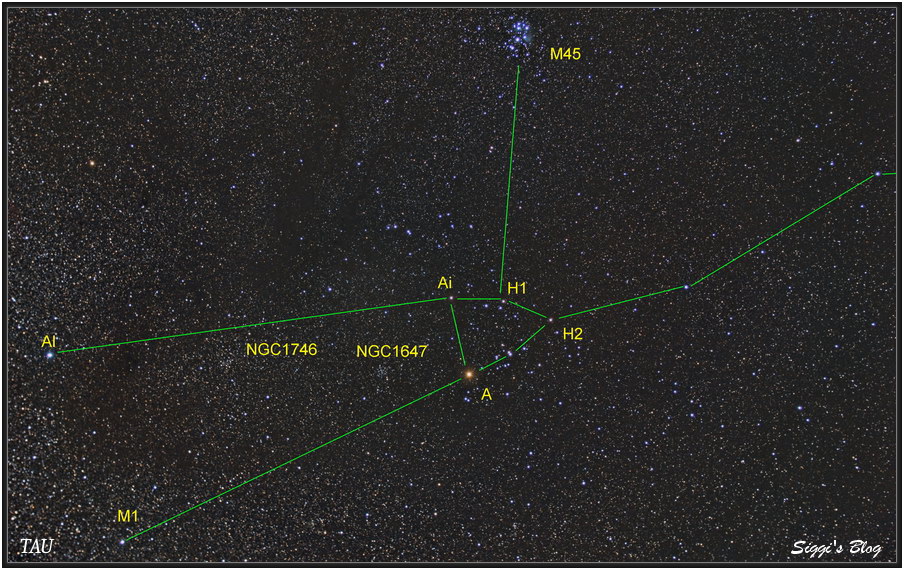

Zu finden ist das ganze im Großen Wagen – nahe NGC3079.