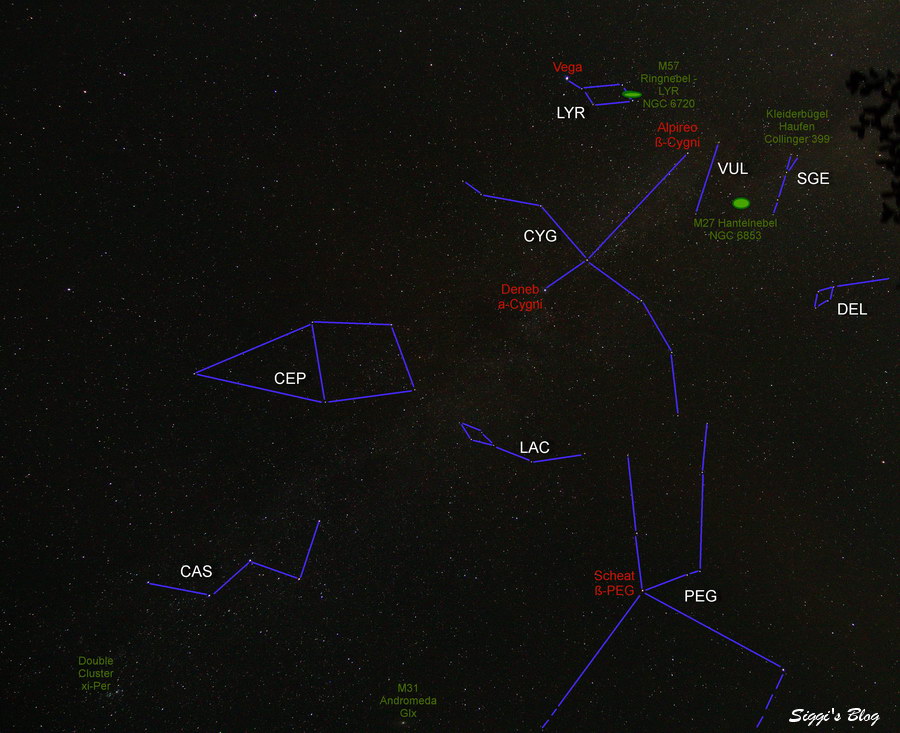

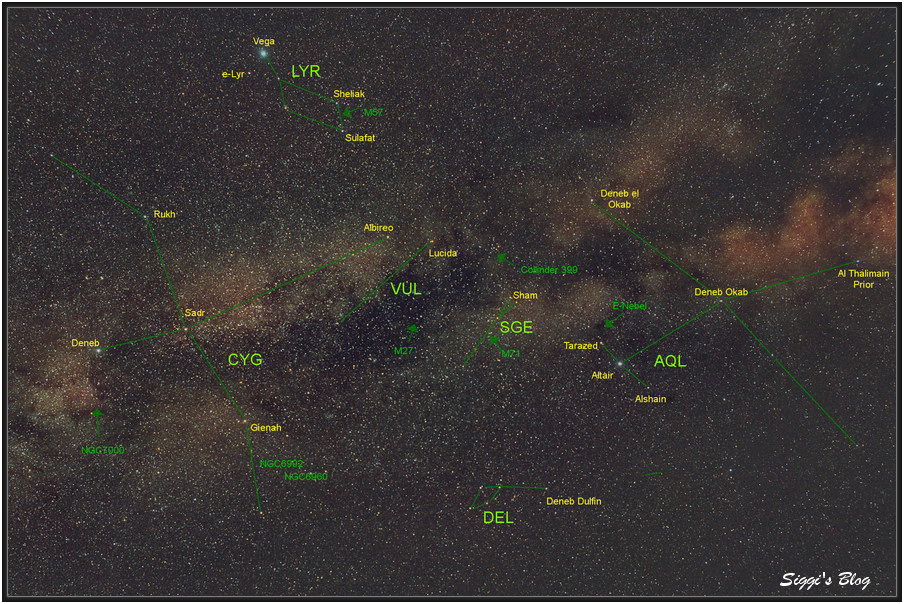

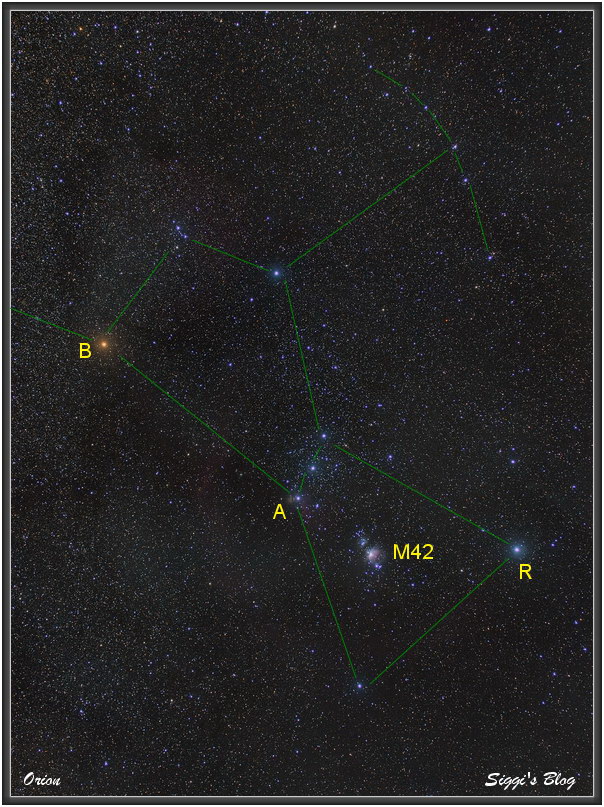

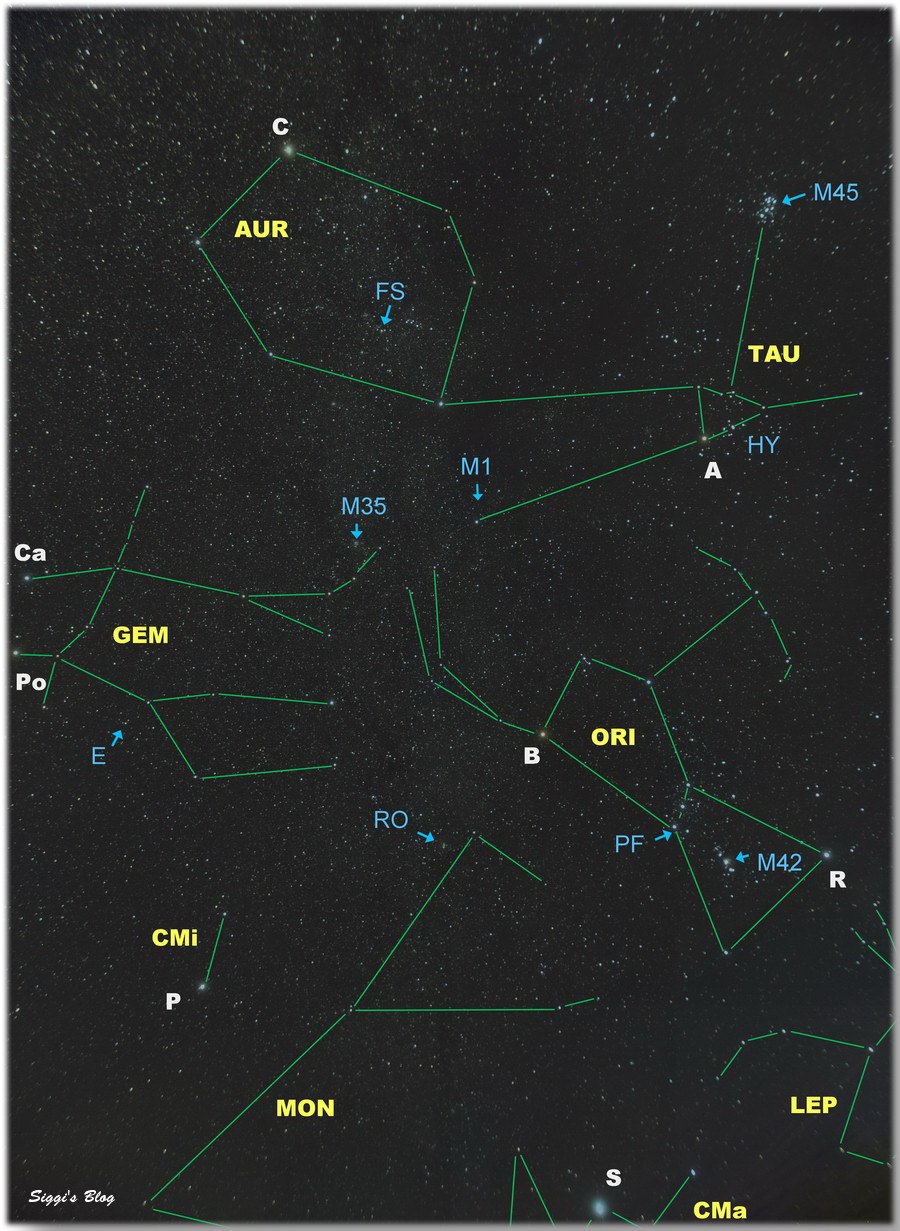

Der Wintersternenhimmel ist relativ leicht zu erfassen, denn mit dem Orion hat man einen guten Ausgangsbasis:

Der Himmelsjäger Orion (ORI), mit hoch erhoben linken Arm mit Schwert und rechts das Schild gegen den Stier (Taurus, TAU). Durch die Gürtelsterne geht der Himmelsäquator. Unterhalb des Gürtels, das Schwertgehänge, wo man den Orionnebel (M42) findet. Sehr auffallend links oben der Rote Überriese Beteigeuze und gegenüber unten ein blauer heller Riegel.

Links unten des Orion steht der hellste bei uns sichtbare Stern: Sirius im Großen Hund (Canis Maior, CMa). Weiter links aber oberhalb, der helle Prokyon im kleinen Hund (Canis minor, CMi). Darüber sieht man zwei helle Sterne: Die markanten Sterne des Sternbild Zwillinge (Gemini, GEM): Pollux und Castor.

Hoch im Zenit glänzt Capella, einer der hellsten bei uns sichtbaren Sterne, im Sternbild Fuhrmann (Auriga, AUR). Capella sieht man bei uns praktisch immer, im Sommer tief am Nordhorizont.

Das Sternbild Stier ist auch recht leicht zu sehen: Der Wuchtige Körper, dessen eine Grenze das Siebengestirn, die Plejaden (M45) bilden. Beim orangen hellen Aldebaran ist der Kopf, den die Hyaden, eine lose Sternhäufung bilden. Links die beiden Sterne sind die zwei Hörner. Hier steht einer der berühmtesten Himmelsobjekte, wenn auch mit mag 9 sehr dunkel: Der Krebsnebel (M1) der Überrest einer Supernovae vor 1000 Jahren.

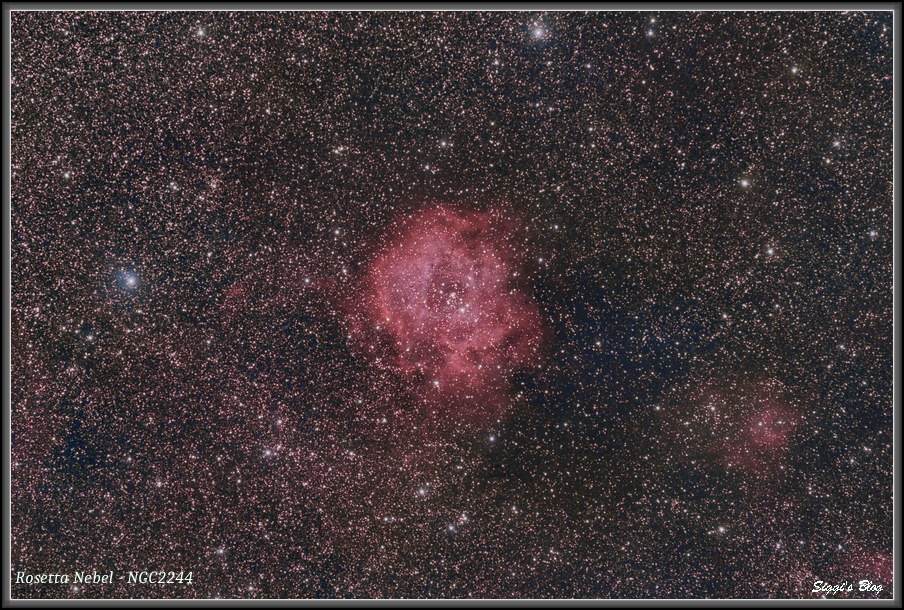

Die schwache Wintermilchstraße durchzieht links des Orion das eher unscheinbare Sternbild des Einhorn (Monoceros. MON). Das größte Objekt mit vielen scheinbaren Monddurchmessern ist der Rosettanebel (NGC2244), als RO eingezeichnet. Daneben gibt es da noch passend zur Jahreszeit den Weihnachtsbaum und vieles mehr.

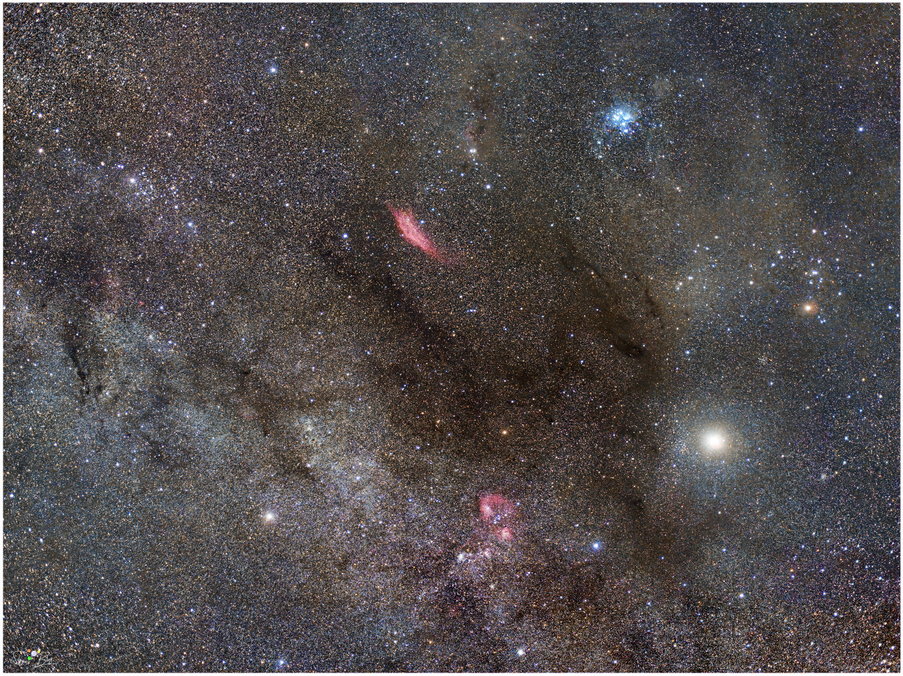

Übersichtsbild Stier / Perseus und Fuhrmann 20mm

California Nebel – NGC1499 – 135mm

Der Rosetta Nebel (135mm Objektiv)

Mit dem Fotonewton bei 600mm Brennweite:

Größer auf AstroBin

Rosetten Nebel bis Weihnachtsbaum Sternhaufen (135mm)

Weihnachtsbaum Sternhaufen – NGC2264

(Technische Daten und bis 2/3 Originalauflösung auf AstroBin)

Auriga/Fuhrmann – FlamingStar – 135mm

Größer auf AstroBin